核輻射對人體危害取決于輻射劑量

時間:2024-10-20 來源: 作者: 我要糾錯

大家都知道,核輻射對于我們人體來說,他的危害性是很大的。日本的地震早已成過去,但福島第一核電站事故對各國的影響仍在持續,擴散到中國境內的放射性物質也進一步蔓延。

北京、山東、江蘇、廣州等地陸續在菠菜、萵苣等蔬菜中檢測出極微量的人工放射性核素碘-131。山西省地表水體樣本被檢測出含有極微量的碘-131和銫-137。

國家核事故應急協調委員會例行發布時仍強調,上述極微量的放射性物質,不會危害環境及公眾健康。但放射性物質存在介質的增加,讓人們變得更加謹慎——這表現為個別省市相關蔬菜的市場需求出現下降。

專家指出,盡管核輻射在國內的擴散范圍不斷加大,傳播途徑陸續增多,但從放射性物質劑量水平來看,其對國內居民造成的影響微乎其微。

空降傳播鏈

實際上,蔬菜和地表水中檢測到的輻射物,源自空氣中放射性物質的沉降。

由于氫氣爆炸及乏燃料池冷卻系統失效,福島第一核電站核裂變產物發生泄漏,碘、銫、鍶等放射性核素與煙塵混雜,組成核輻射塵埃進入大氣層,隨高空風和大氣環流向各地飄散。

黑龍江省東北部空氣中首先被檢測出含有極微量的碘-131,很快,這種放射物質就在全國各地空氣檢測結果中被發現,部分省市還檢測到更微量的銫-137和銫-134。

與此同時,空氣中含有的放射性物質也自然沉降到地面,附著在露天的建筑、農作物、土壤和地表水等表面。如遇降雨,沉降過程還會進一步加速。

通常而言,放射性物質進入人體內,主要有吸入、食入、皮膚吸收和傷口侵入等四種途徑。空氣中的放射性物質可直接作用于人體,也可經由沉降后附著的食物和水傳播鏈,間接進入到人體內。 #p#副標題#e#

“放射性物質在空氣中的擴散,是一個‘邊擴散、邊稀釋、邊沉降’的過程。”中國疾病預防控制中心輻射防護與核安全醫學所所長、衛生部核事故醫學應急中心主任解釋說,日本核輻射物質到達中國境內,其輻射劑量已極其微小。受污蔬菜要通過伽瑪譜測量很長時間,才能發現極微量的放射性物質。

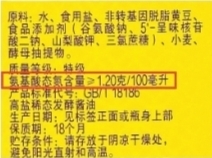

從目前的檢測結果來看,每公斤蔬菜所含放射性碘-131最高也不超過3貝克。按平均2貝克算,每人每天食用1公斤這樣的蔬菜,僅相當于天然本底輻射(包括宇宙射線和自然界中天然放射性核素發出的射線)一天照射量的千分之五。

此外,若對受污蔬菜浸泡并進行仔細清洗,將檢測不到任何放射性物質。“這表明蔬菜只是表面沾染,并非經過根莖吸收進入植物內部,發生了生態轉移。”蘇旭強調說。

盡管到目前為止,空氣介質傳播,仍是日本核輻射影響國內的主要傳播途徑。但經海水介質的傳播也不容忽視——東京電力公司分批次將福島第一核電站廠區內近萬噸低濃度污染水排入海中。

有專家指出,海水介質傳播速度較慢,經過海洋的稀釋和擴散作用,濃度將降到更加微量的水平,就目前的排放量和擴散情況看,不會對中國近海造成污染。

“無論哪種介質和傳播途徑,放射性物質對人體的危害,主要取決于輻射劑量。”軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所研究員說。#p#副標題#e#

體內作用

經過環境傳播的鏈條,未衰變至穩定狀態的放射性物質,可能最終進入到人體。核輻射對人體的傷害,來自于放射性射線照射機體造成的損傷。同樣,輻射劑量是核心因素。

由于各地檢測出的人工放射性核素所造成的輻射劑量極其微弱,只有10-7微希沃特/小時量級,小于巖石、土壤、建筑物、食物、太陽等自然輻射源形成的天然本底輻射劑量率(0.1微希沃特/小時左右)的十萬分之一。而通常情況下,超過100毫希沃特,才會對人體造成危害。

土壤、空氣、水中的天然本底輻射,可能與人工放射性核素放出不同的射線,但都以射線對人體作用可能引起損傷的量作為計量單位,因此可用來對人體造成的輻射效應進行對比。

不過,各種放射性核素,在人體內停留時間不盡相同。通常要綜合物理上放射性物質衰減一半所用的時間(半衰期),以及在生物體內代謝一半放射性物質的時間,兩者加權計算,得到一個有效半減期。而同一種核素的不同化學形態,也同時決定其在體內的停留時間。

“但輻射這個東西即便量再低,我們也不能說是完全安全的。因為輻射效應有其隨機性。”比如輻射的致癌作用,極其微小的輻射量,也可能導致100萬人中,將來有1人因輻射產生癌癥。

專家認為,人類利用放射技術越來越廣泛,人工輻射的增加在所難免,但在天然本底輻射無法回避的情況下,要將新增人工輻射控制在很低的水平內。

目前,天然本底輻射導致的個人年輻射劑量,全球平均為2.4毫希沃特;對于人工輻射,國內標準規定的公眾年劑量限值為1毫希沃特。#p#副標題#e#

長期效應

盡管目前極微量的放射性物質,不足以對環境和公眾健康帶來危害,但日本核危機遠未解除,對國內的影響也將進一步擴大。

日本內閣官房長官表示,隨著福島核電站核危機的持續,放射水平正在增加,福島核電站周圍20公里的撤離區,可能有必要擴大范圍。

次日,國家質檢總局也發布公告,決定擴大禁止從日本進口食品、農產品的品種和產地范圍,品種擴至整個食品、食用農產品及飼料。公告中稱,“日本核泄漏事故對食品、農產品質量安全的影響范圍不斷擴大、影響程度不斷加重。”

實際上,日本近期也不排除繼續遭遇強震的可能。而福島第一核電站排入海水中的放射性物質,也將在30年后擴散至整個太平洋。

在這樣的背景下,長期監控放射性物質情況,關注核物質擴散的長遠持續效應,顯得尤為必要。

針對日本輻射物在國內的擴散傳播,環境保護部(國家核安全局)已加強各地輻射環境應急監測,每天兩次發布全國省會城市和部分地級市輻射環境自動監測站實時連續空氣吸收劑量率監測值,衛生部也在對各地食品和飲用水進行實時抽樣檢測工作,嚴密監控輻射物指標。

“更長一段時間后,含有放射性物質的草和植物,有可能在牛身上富集,牛肉和奶制品都可能受到影響。但劑量會非常微小,加上半衰期的因素,甚至可能檢測不到。”

以上,是專家們征對核輻射對人體危害取決于輻射劑量的解析,怎么樣,你現在知道了吧。在專家看來,未來半衰期比較長的銫-137,可能成為土壤中主要的新信號核素。最終,所有擴散的人工放射性核素,都將慢慢轉換成環境的一部分。

標簽: